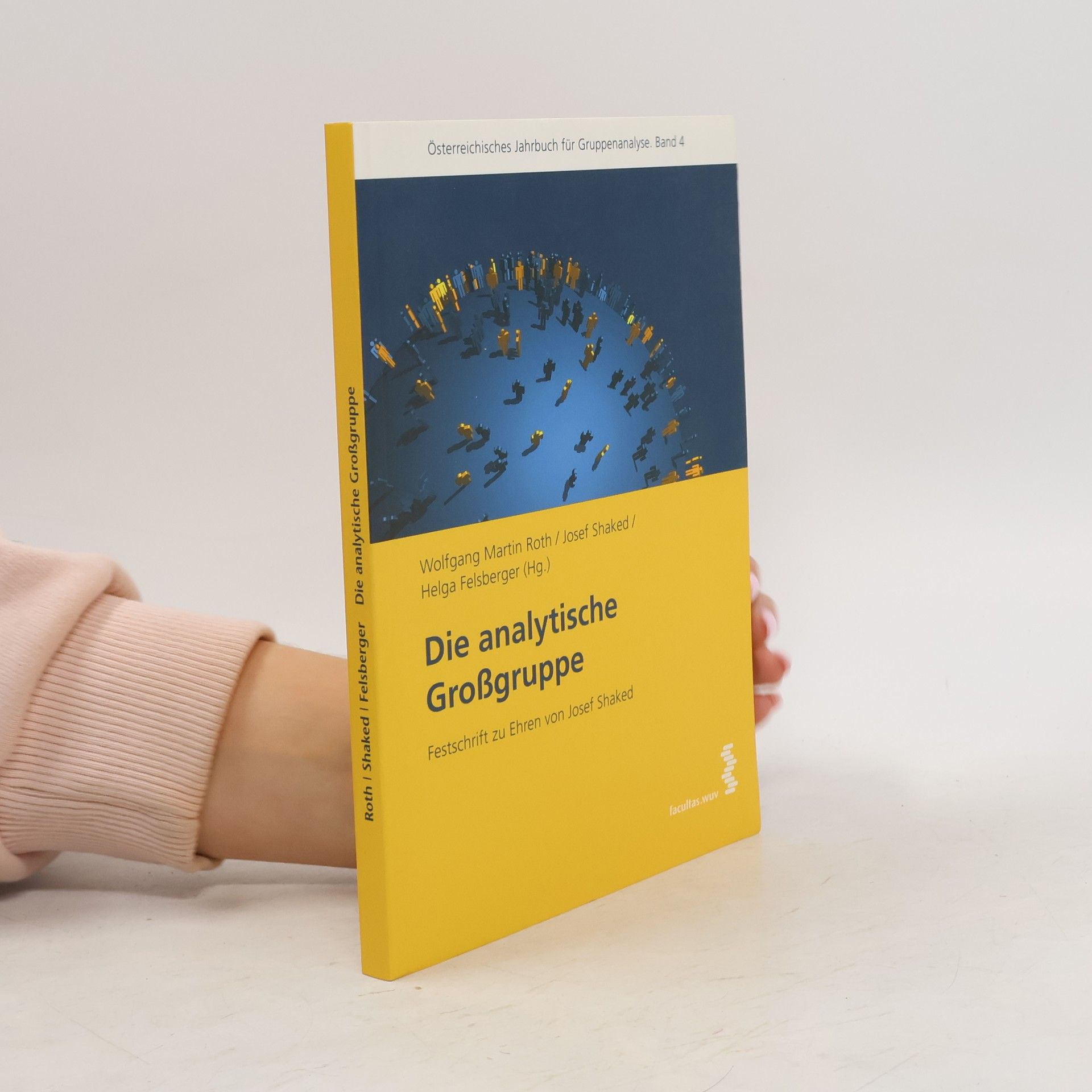

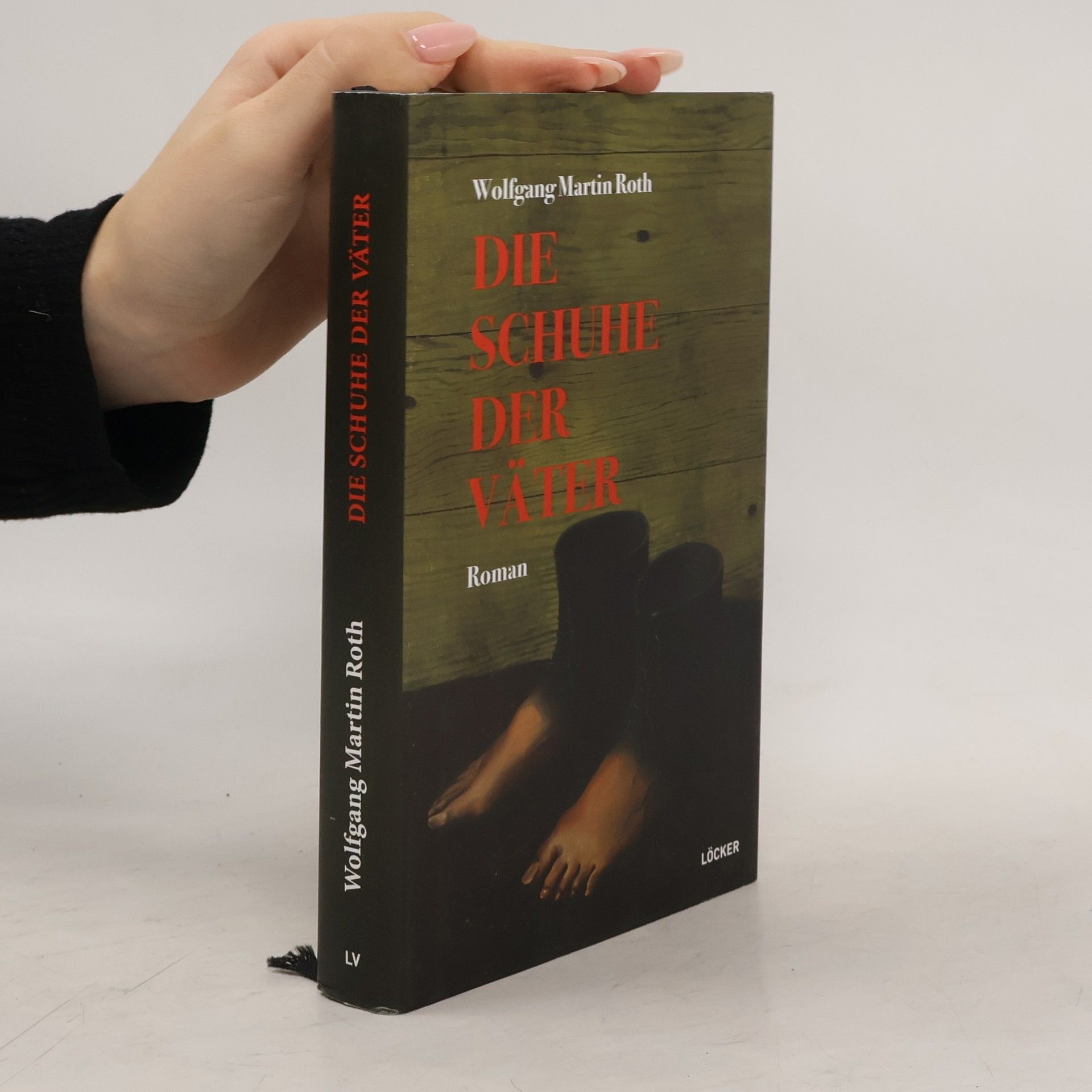

Die Schuhe der Väter

Roman

Der tief berührende neue Roman von Wolfgang Martin Roth erzählt von Bodos Kindheit und Jugend in den 1950er Jahren in Göttingen und seiner Recherche über seinen Vater aus Siebenbürgen. Nach der Pensionierung als Arzt steht Bodo vor den Trümmern seiner Ehe. Eine Notiz seines Vaters zwingt ihn zurück in das Kaminzimmer seiner Kindheit, wo Vorlesen, Singen und Feiern stattfanden, aber auch Schatten der Vergangenheit lauern. Hier mussten die Kinder auch zum Straf-Appell antreten. Roth entfaltet mit Bodo die Erlebnisse seiner Jugend, in der Blue Jeans, Bomberjacken und Kaugummis noch aufregend waren. Die Erinnerungen führen vom Elternhaus über ein Kinderheim bis in den Jugendknast und offenbaren die fatale Grammatur einer misslungenen Erziehung des Herzens. Bodos Kindheitserinnerungen sind eng verknüpft mit seiner Recherche über seinen Vater, einen Theologen und Professor, der in der Nachkriegszeit eine Institution für seine Landsleute war. Bodo wünscht sich, ein „Siebenbürger“ zu werden, und sucht verzweifelt nach einem Gegenbild zum Bild des charismatischen Vaters in den NS-Verstrickungen. Letztlich gewinnt er eine hoffnungsvolle Erkenntnis: „Nie will ich vergessen, was ich endlich erinnern kann.“