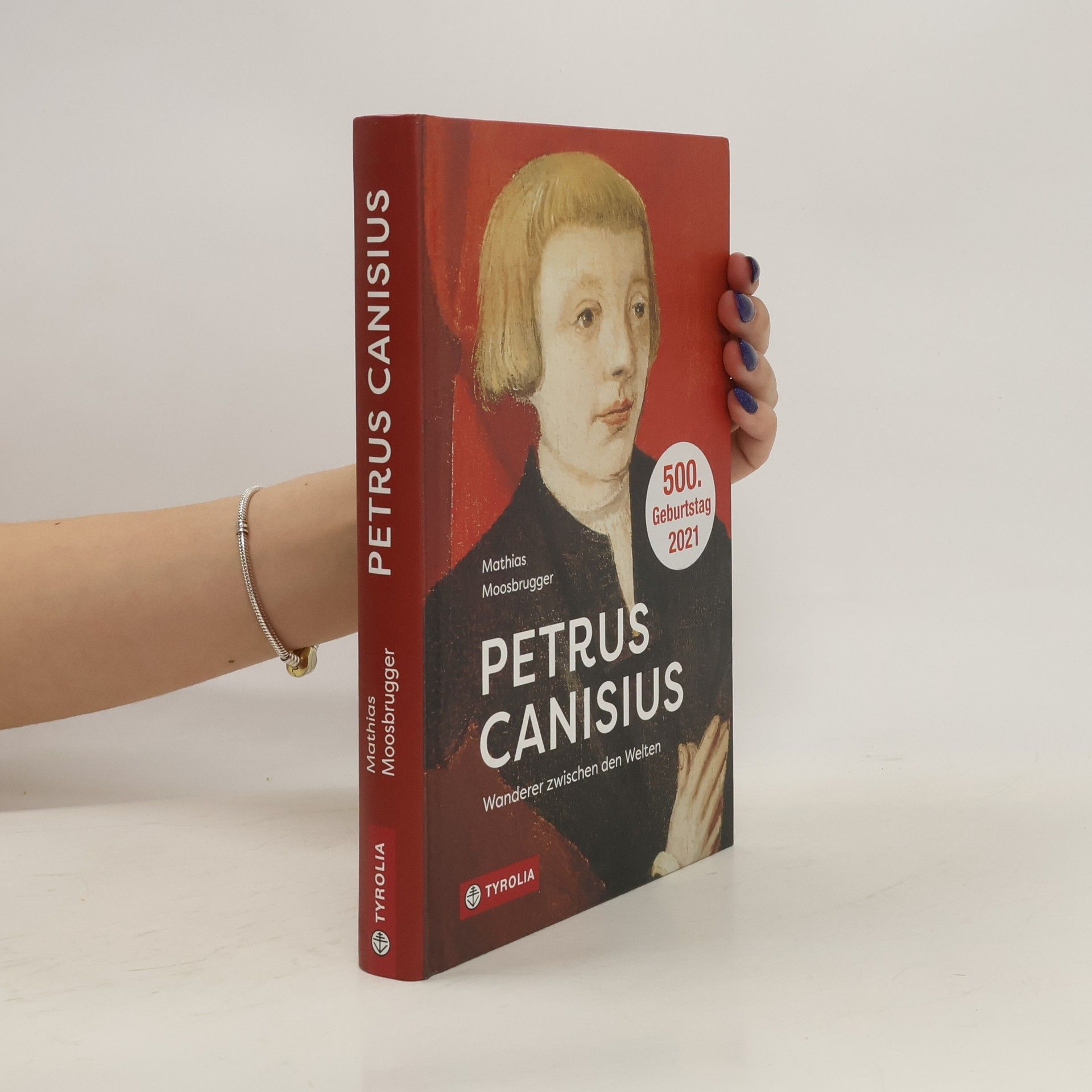

Petrus Canisius

Wanderer zwischen den Welten. Das biographische Porträt einer Schlüsselfigur des 16. Jahrhunderts

Protagonist der katholischen ReformDie neue Biographie zum 500. GeburtstagPetrus Canisius (1521–1597) ist nichts weniger als eine Schlüsselfigur des dramatischen 16. Jahrhunderts. In ihm verkörperte sich das Ringen der katholischen Kirche, sich angesichts der Reformation neu zu erfinden. Beweglichkeit und überschäumender Tatendrang kennzeichnete den ersten „deutschen“ Jesuiten, er gründete Kollegien und Schulen, Köln, Mainz, Ingolstadt und Augsburg, das Konzil von Trient, Wien und Prag, Innsbruck und Freiburg (CH) sind nur einige seiner Stationen. Dieses biographische Porträt beleuchtet die kampfeslustige intellektuelle Beschäftigung des Petrus Canisius mit den Kirchenvätern und seine Rolle als Autor des erfolgreichsten Religionsbuches aller Zeiten, thematisiert aber auch seine gravierenden Fehlleistungen, etwa im Bereich der Hexenverfolgungen. Dem Historiker und Theologen Mathias Moosbrugger gelingt es, die Persönlichkeit des Canisius zu erschließen und nicht einfach nur sein Leben nachzuerzählen.