Der Tod Gottes als Lebensgefühl der Moderne

Geschichte, Deutung und Kritik eines Krisenphänomens

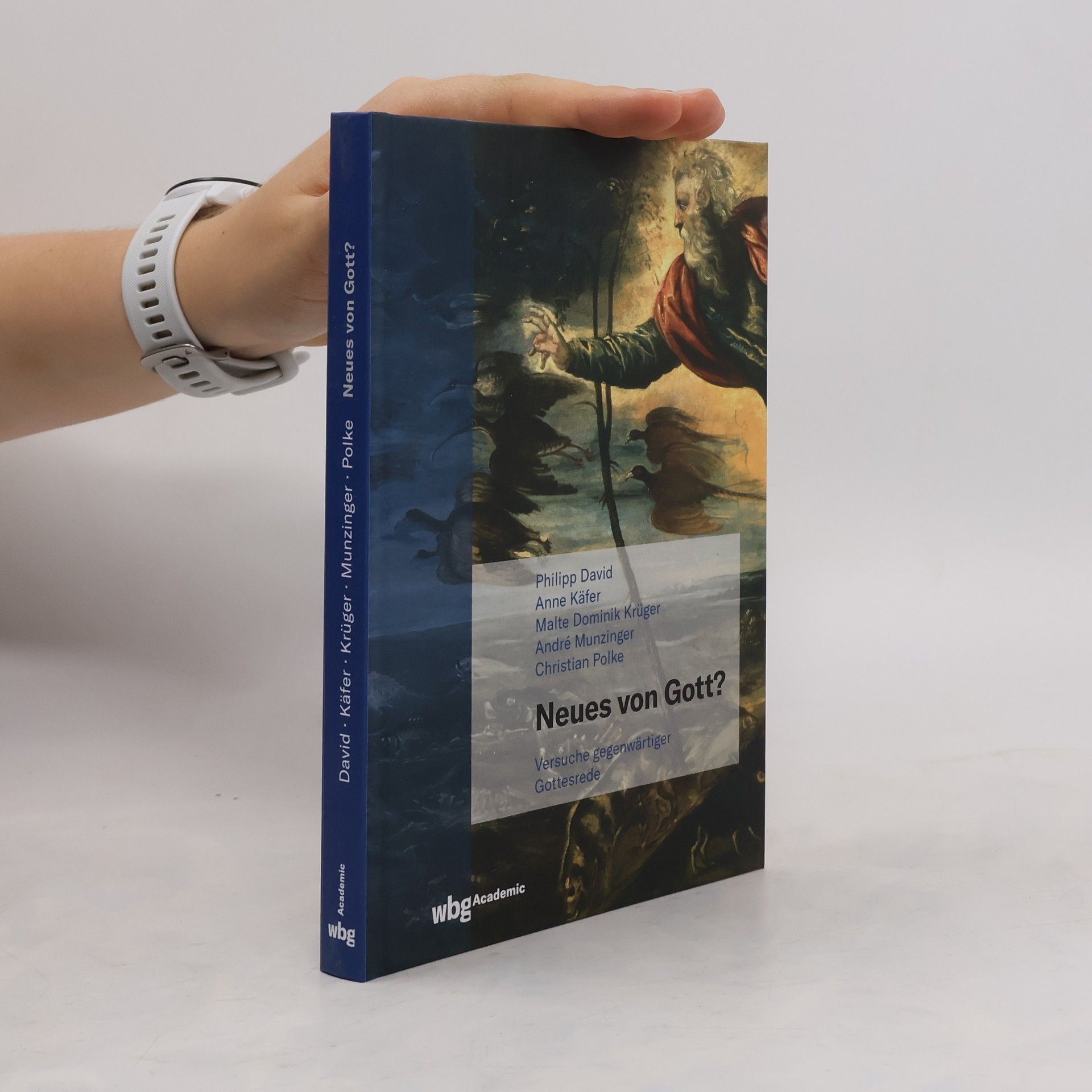

Die Idee des "Todes Gottes" wird als ein zentrales Thema der Geistes- und Kulturgeschichte betrachtet, das seit Jahrhunderten in verschiedenen Formen diskutiert wird. Friedrich Nietzsche kündigte diesen Tod als bedeutendes Ereignis an, dessen Auswirkungen sich bis heute in Mythen, Atheismus und theologischen Ansätzen zeigen. Philipp David untersucht, wie sich die Theologie in einer Zeit des metaphysischen Verlusts weiterentwickelt und welche neuen Perspektiven sich nach dem Tod Gottes eröffnen. Dabei beleuchtet er die komplexen Wechselwirkungen zwischen Theologie, Philosophie, Literatur und Kultur.