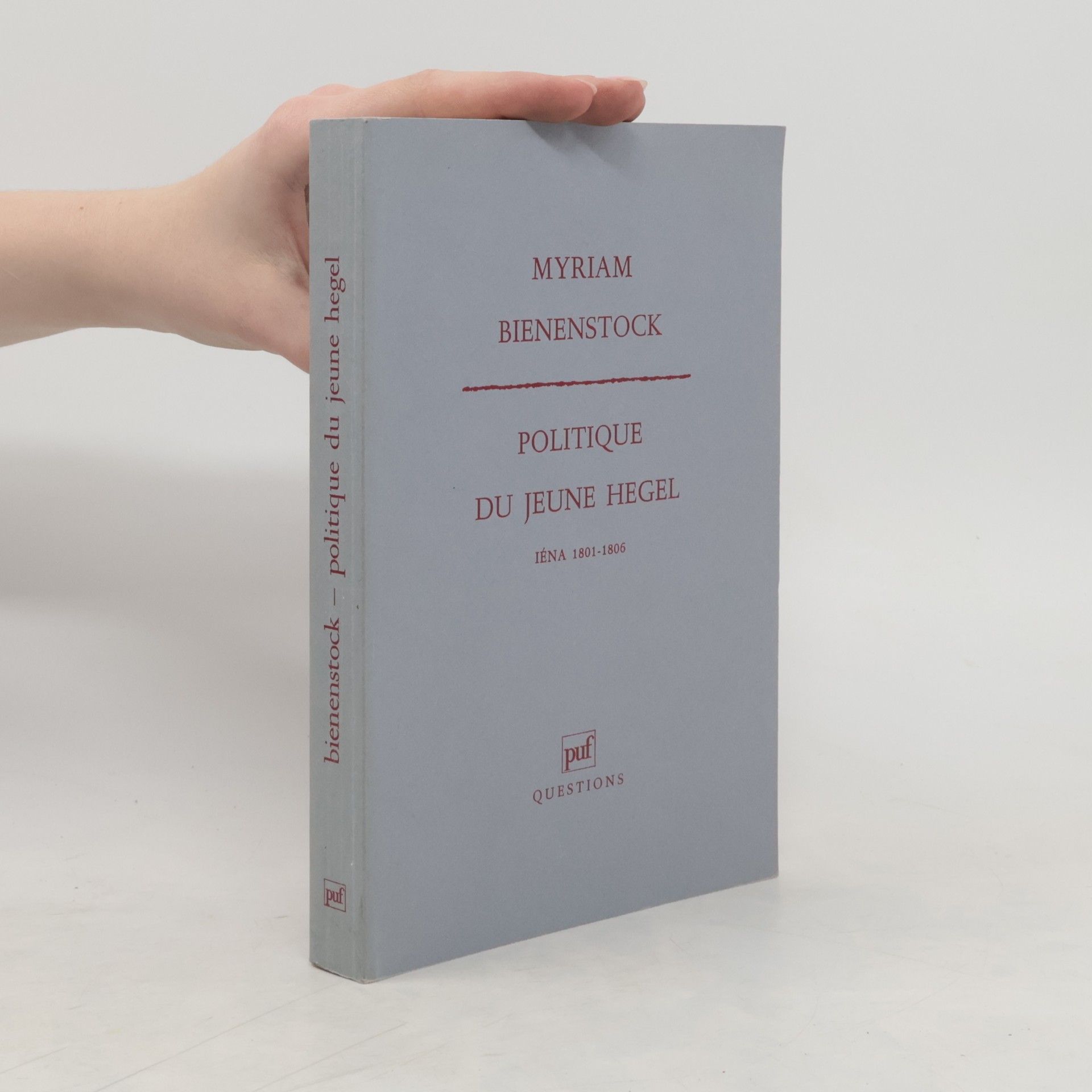

Politique du jeune Hegel

Iéna 1801-1806

Cette édition numérique a été réalisée à partir d'un support physique, parfois ancien, conservé au sein du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation des Livres indisponibles du XXe siècle. Pages de début Préface Abréviations Introduction Pouvoir et politique Philosophie du droit et droit positif : une philosophie de l'esprit ? De la conscience à l'esprit : une réflexion sur le langage ? De la conscience à l'esprit : la philosophie pratique Culture et politique Bibliographie Pages defin