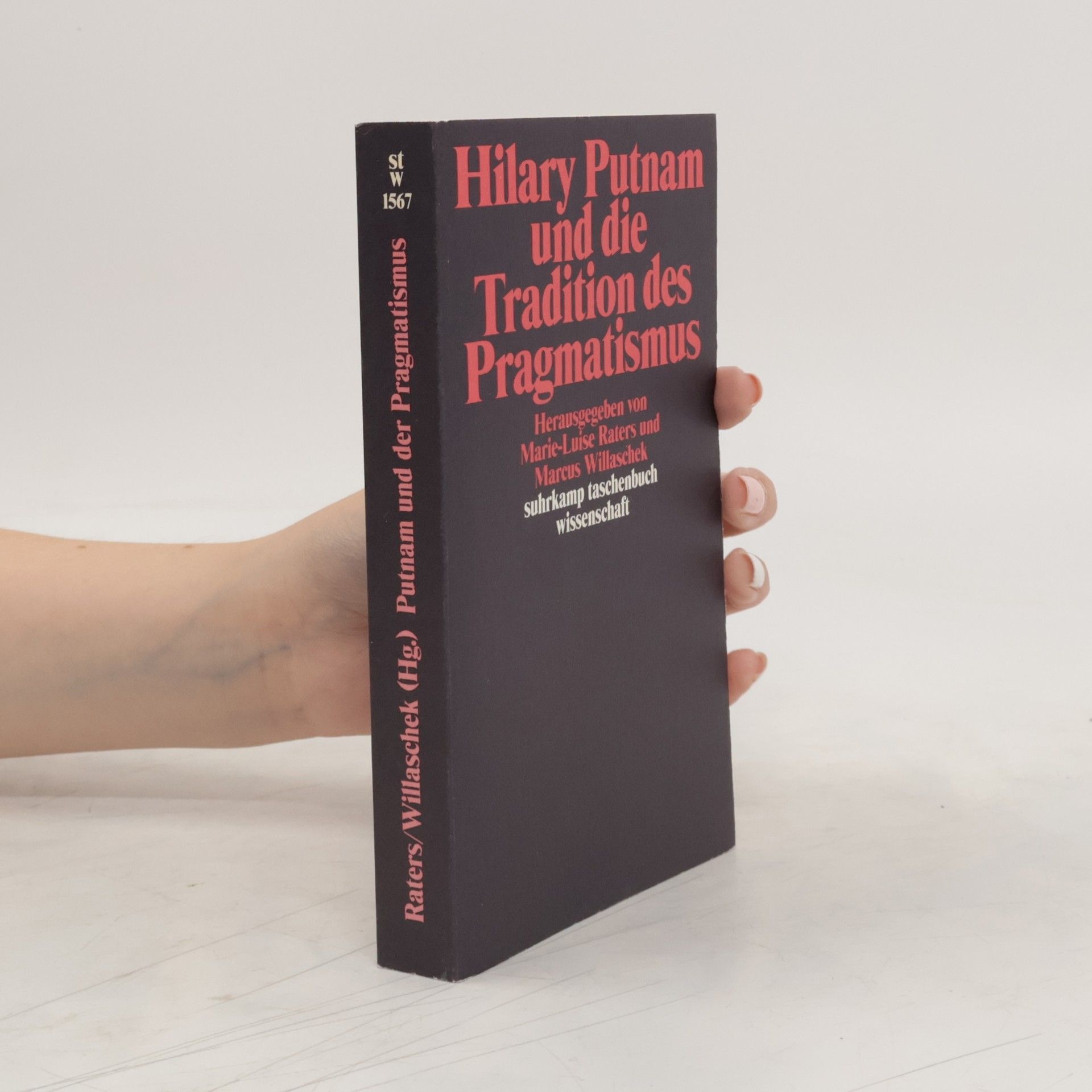

Hilary Putnam und die Tradition des Pragmatismus

- 445pages

- 16 heures de lecture

Hilary Putnam ist einer der originellsten Philosophen Amerikas. Seit Beginn der 80er Jahre hat sich sein Denken zunehmend pragmatistischen Positionen angenähert und damit maßgeblich zur gegenwärtigen Renaissance des Pragmatismus beigetragen. In diesem Sammelband setzen sich führende Philosophen aus den USA, England und Deutschland mit Putnams Werk und dessen Verhältnis zum Pragmatismus auseinander (u. a. G. Abel, K.-O. Apel, R. Bernstein, R. Brandom, J. Conant, J. Habermas, C. Hookway, H. Joas, K. Oehler, R. A. Putnam). Putnam hat eigens für diesen Band eine Replik auf die Kritik von Jürgen Habermas verfaßt.