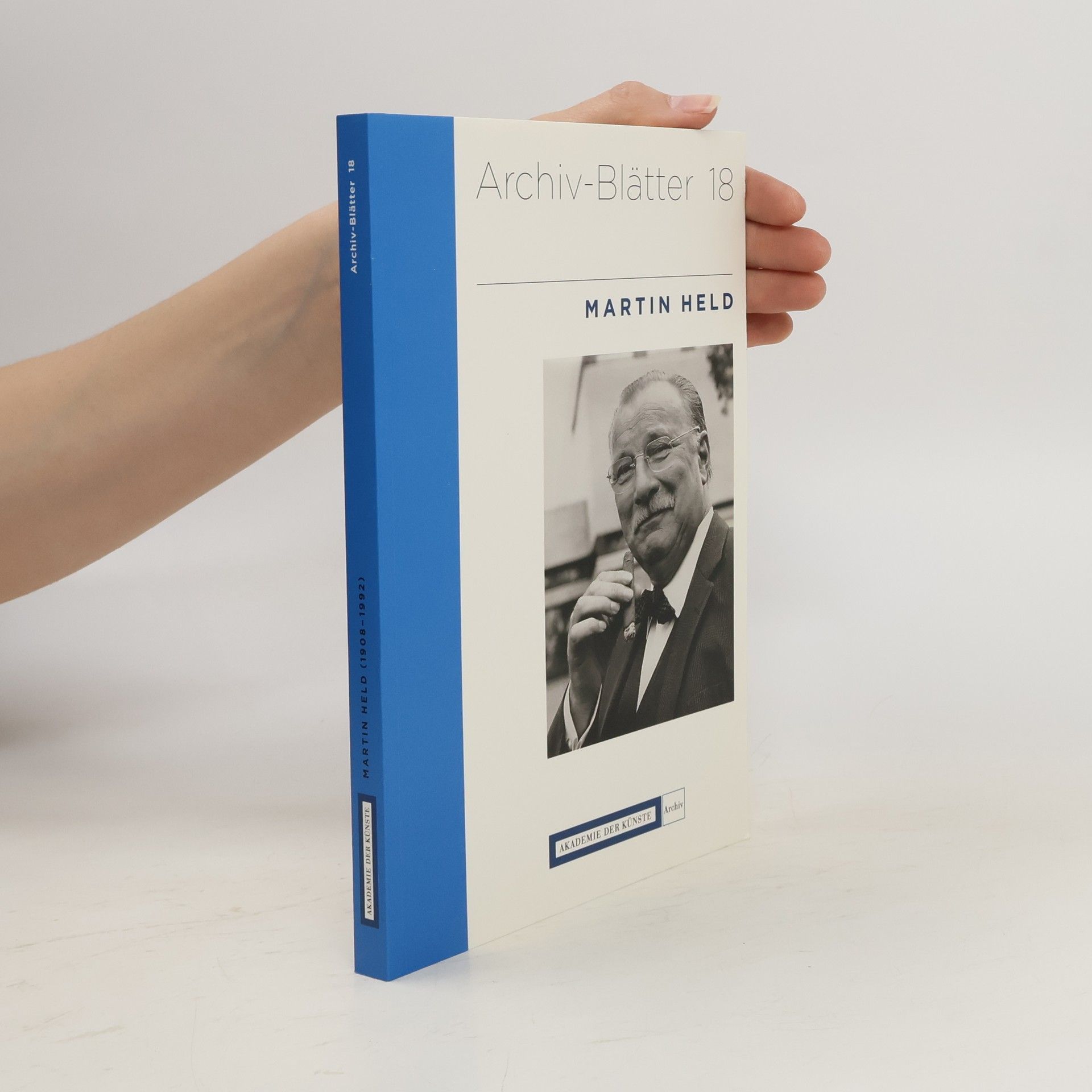

Martin Held

- 173pages

- 7 heures de lecture

„Mann mit hundert Gesichtern“, „Bester Schauspieler Europas!“ - die Film- und Theaterkritiker überschlugen sich bei dem Versuch, Martin Held (1908-1992) treffend zu charakterisieren, der in zahlreichen Film- und Fernsehrollen brillierte und über 30 Jahre lang zu den wichtigsten Charakterdarstellern in Berlin gehörte. Erstmals werden Auszüge aus seinen persönlichen Aufzeichnungen veröffentlicht sowie Dokumente, die auf eine seiner wichtigsten Rollen und die Zusammenarbeit mit Samuel Beckett in „Das letzte Band“ hinweisen. Helds enorme Leinwandpräsenz wird gewürdigt, Klaus Völker analysiert die vielfältigen und präzisen Rollengestaltungen auf den Theaterbühnen vom Ende der 20er bis in die Mitte der 80er Jahre und die Regisseure Michael Günther und Rolf von Sydow erinnern an gemeinsame Dreharbeiten mit diesem außergewöhnlichen Künstler.