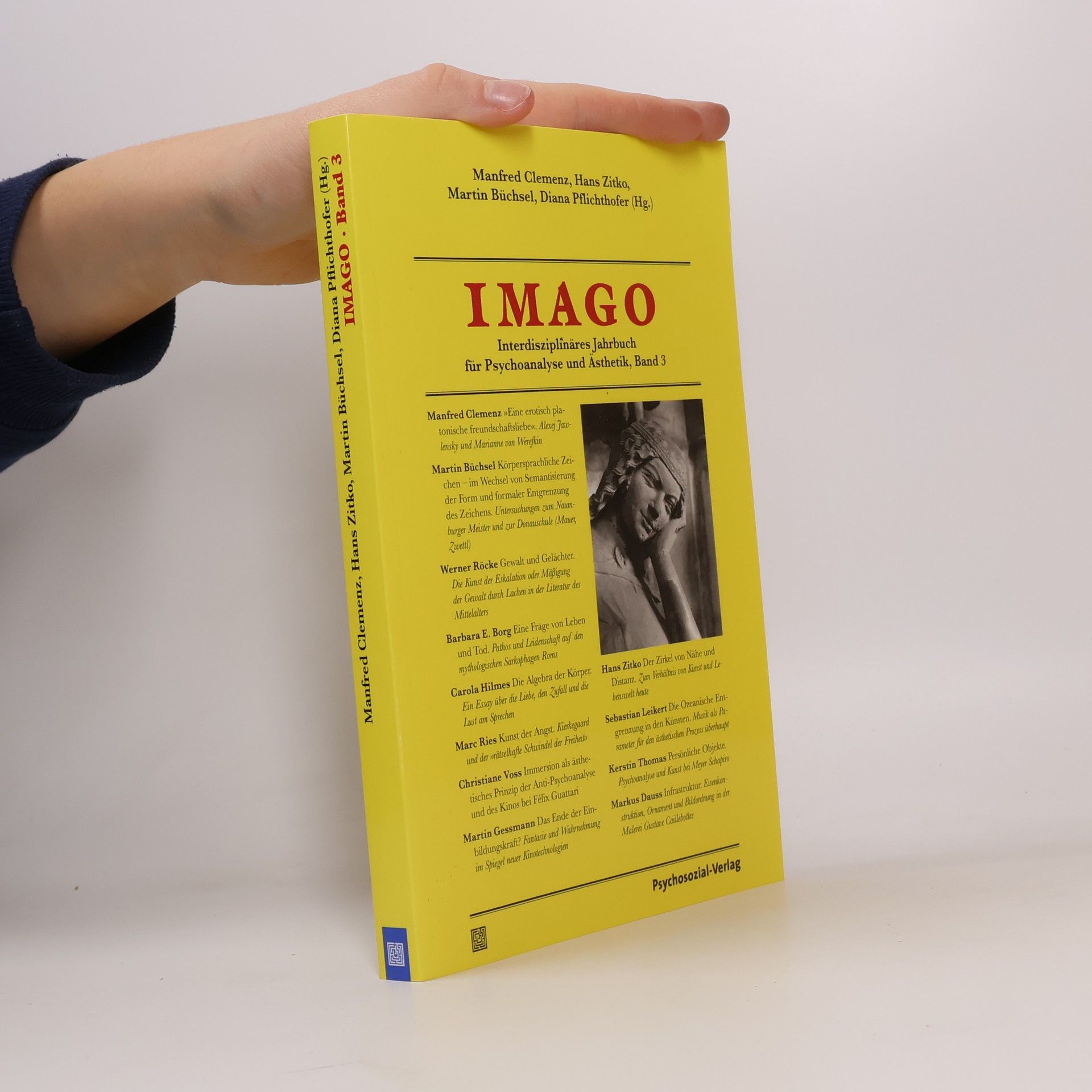

Das Periodikum IMAGO wurde mit dem Ziel gegründet, Diskussionen zwischen Kunst, Ästhetik, Psychoanalyse und angrenzenden Disziplinen anzustoßen und zu intensivieren. Das Jahrbuch versammelt interdisziplinär orientierte Beiträge, die sowohl grundsätzliche theoretische Fragen behandeln als auch Deutungen empirischen Materials liefern.Das weitgefächerte Themenspektrum des dritten Bandes reicht von Gewalt und Gelächter in der Literatur des Mittelalters über die Ozeanische Entgrenzung in den Künsten und das Verhältnis von Kunst und Lebenswelt bis zu Fantasie und Wahrnehmung im Spiegel neuer Kino-Technologien.Mit Beiträgen von Barbara Borg, Martin Büchsel, Manfred Clemenz, Markus Dauss, Martin Gessmann, Carola Hilmes, Sebastian Leikert, Marc Ries, Werner Röcke, Kerstin Thomas, Christiane Voss und Hans Zitko

Sebastian Leikert Livres

Der desorientierte Mann

- 176pages

- 7 heures de lecture

Sebastian Leikert geht es um die Beantwortung der Frage, warum es Männern in Beziehungen so schwerfällt, die Herausforderungen, die die Frauenemanzipation seit nunmehr über 50 Jahren mit sich bringt, positiv anzunehmen. Dabei untersucht Leikert die individuell-unbewussten und allgemein-gesellschaftlichen Hindernisse, die Männer davon abhalten, im Parlament der Beziehungen kooperativ zu verhandeln. Wenn der Psychoanalytiker Leikert seinen Patientinnen zu erklären versucht, wie die männliche Psyche funktioniert und warum es so oft zu Missverständnissen kommt und die Männer einen Autonomiedachschaden haben, dann erntet er mit großer Regelmäßigkeit ein befreiendes Lachen. Wenn er seinen männlichen Patienten erklärt, was ein Autonomiedachschaden ist, der die Frauen erstaunt, befremdet, entrüstet und kränkt, erntet er ein beschämtes Lachen der Erkenntnis. Leikert hofft, dass durch die Lektüre ein wenig mehr Leichtigkeit in die Beziehungen einkehren möge und dass Männer und Frauen ein wenig lustvoller durch die Strömungen und Verwirbelungen im Fluss der Zeit manövrieren mögen.

Zur Psychoanalyse ästhetischer Prozesse in Musik, Film und Malerei

- 303pages

- 11 heures de lecture

Bereits von Beginn an setzt sich die Psychoanalyse mit Kunst auseinander. Arbeiten zu Musik und Film gehören zu den neueren Entwicklungen und haben in jüngster Vergangenheit die Frage nach einer umfassenden Kulturtheorie ins Zentrum gerückt. Während sich die Auseinandersetzung bisher zumeist auf die inhaltliche Analyse von Einzelwerken beschränkte, wird im vorliegenden Band der Fokus auf die Dynamik der Rezeption gelegt. Aus dem Blickwinkel ihres jeweiligen Fachgebietes rekonstruieren die Autorinnen und Autoren den Prozess, der sich zwischen Werk und Rezipierenden abspielt: Welche Prozesse kann ein Bild in uns auslösen? Warum ergreift uns ein Lied? Auf welche Weise berührt uns ein Film? Können wir die psychischen Vorgänge beschreiben, die von den verschiedenen künstlerischen Medien gestaltet werden? Mit Beiträgen von Ulrich Bahrke, Moshe Bergstein, Joachim F. Danckwardt, Anja Guck-Nigrelli, Konrad Heiland, Sebastian Leikert, Suzanne Maiello, Hartmut Möller, Gerhard Schneider, Philipp Soldt, Timo Storck und Mechthild Zeul