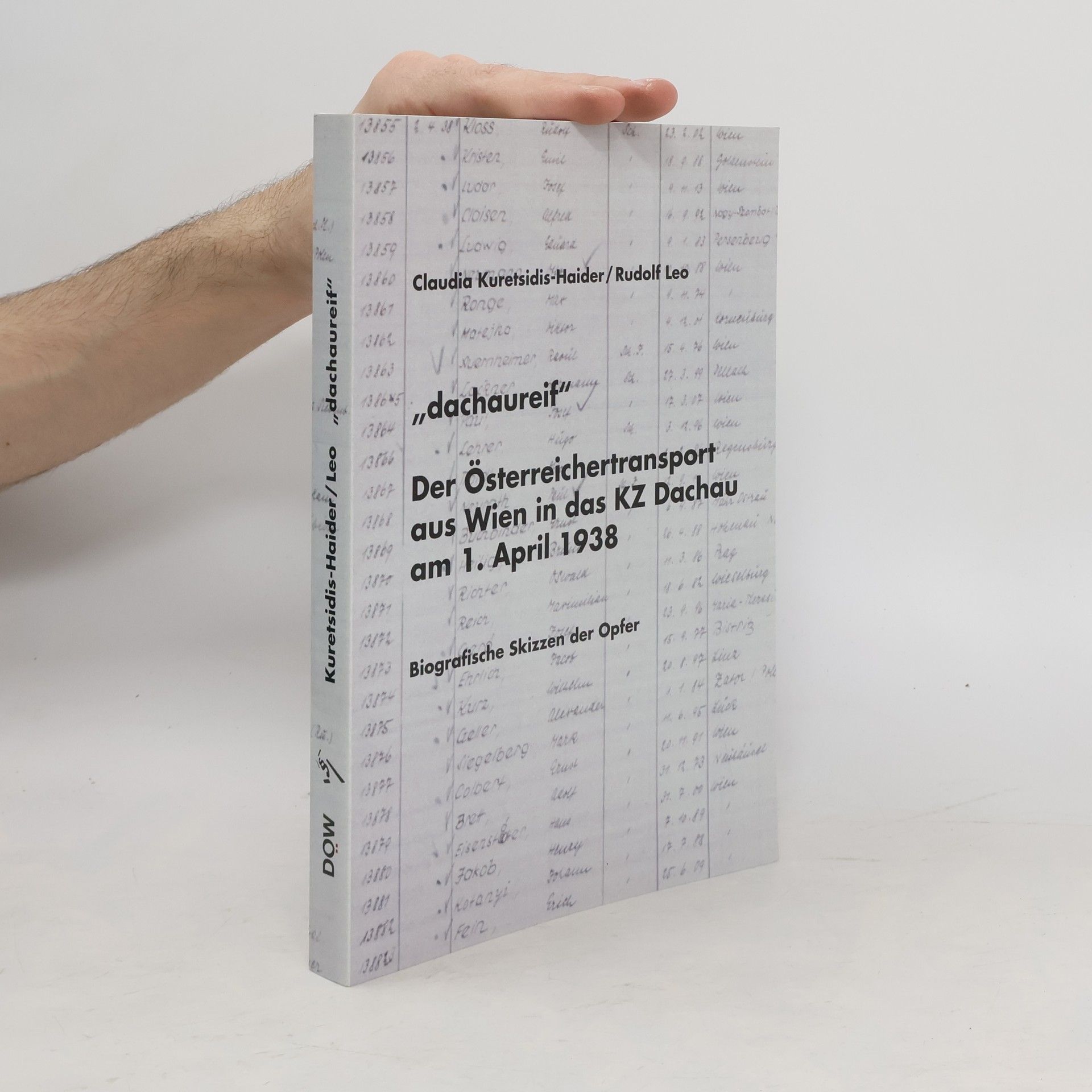

"dachaureif"

Der Österreichertransport aus Wien in das KZ Dachau am 1. April 1938. Biografische Skizzen der Opfer

Am Morgen des 12. März 1938 überschritten die Truppen der Deutschen Wehrmacht Österreichs Grenzen und bereits am 1. April 1938 ging der erste Transport mit 150 Verhafteten in das KZ Dachau. Darunter befanden sich unter anderem Angehörige der Vaterländischen Front, aber auch deren politische Gegner, Sozialdemokraten und Kommunisten, sowie eine größere Gruppe bekannter jüdischer Künstler und Wirtschaftstreibender. Aufbauend auf die von Wolfgang Neugebauer und Peter Schwarz im Jahr 2008 herausgegebene Broschüre „Stacheldraht mit Tod geladen ...“ über den ersten Österreichertransport in das KZ Dachau und die Online-Veröffentlichung biografischer Angaben zu den Häftlingen auf der Website des DÖW wurden im Rahmen dieses Projektes Biografien aller Häftlinge des „Prominententransports“ erstellt und Fotos dieser Personen in öffentlichen Archiven sowie Privatsammlungen recherchiert.