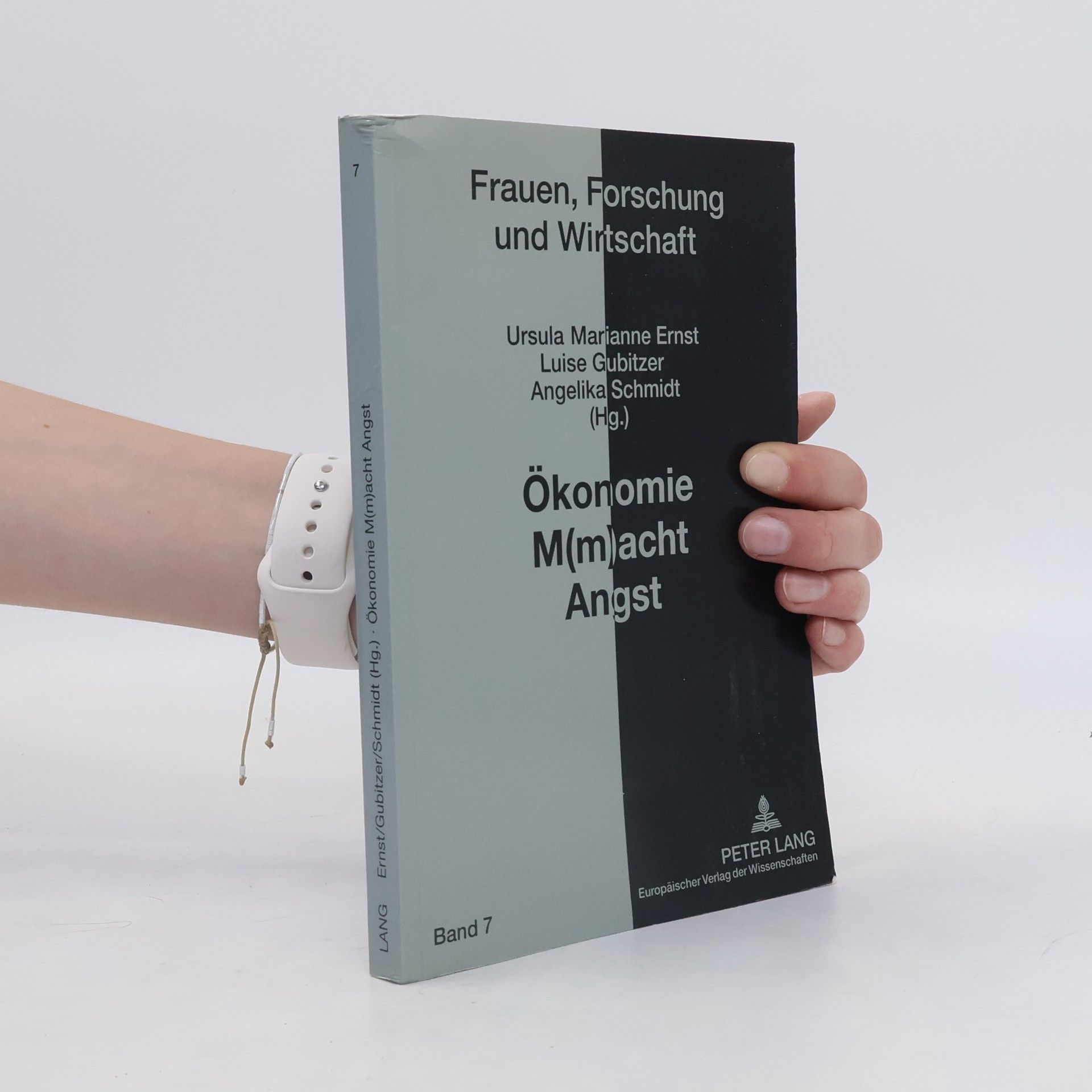

Ökonominnen, Politikwissenschaftlerinnen und Theologinnen sowie eine Philosophin und Psychoanalytikerin fragen in dieser Publikation der Frauenringvorlesung der Wirtschaftsuniversität Wien nach dem Zusammenspiel von Ökonomie und Religion in «Technokulturen». Bekanntlich handelt es sich bei diesem «Spiel» von Macht und Angst um eine lange Tradition, in der die Frauen mehrheitlich Verliererinnen waren. Die wissenschaftliche Untersuchung spürt alten Gründen und jüngeren Auswirkungen dieser Tatsache nach und sucht nach Auswegen, die die Frauen nicht noch tiefer ins Netz hineinziehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Verfänglichkeit von Begriffspaaren wie Aufklärung - Magie, Irrationalität - Zweckrationalität, Modernisierung - Verzauberung sowie Ökonomisierung - Esoterik.

Ursula Marianne Ernst Livres

1 janvier 1946