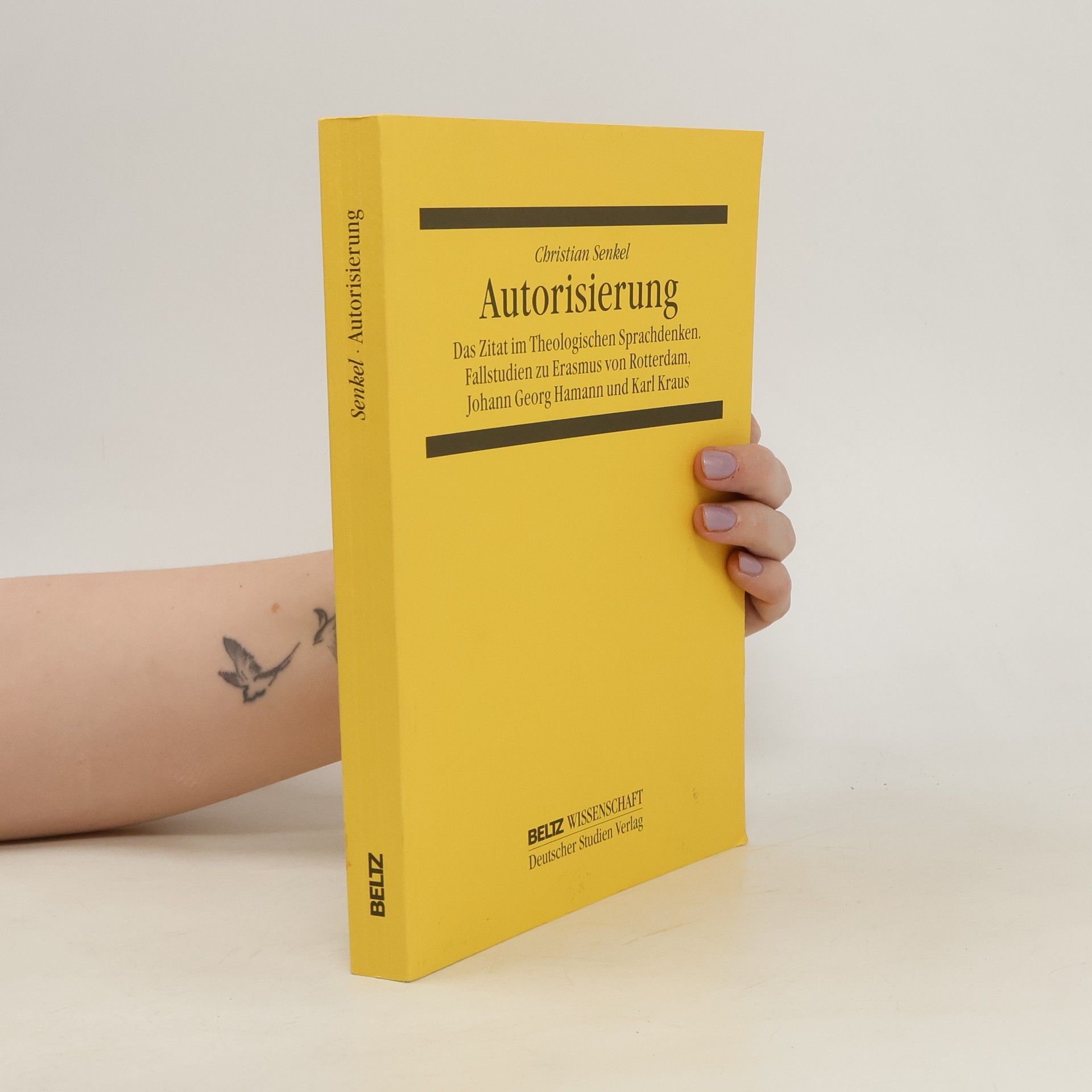

In Religion und Theologie dienen Zitate als Fundament von Autorität, untergraben sie jedoch zugleich. Zitate enteignen und verfremden. Was wird im Zitat aus dem göttlichen Sprachumgang? Die Prägung europäischer Kultur und Wissenschaft durch Schriftlichkeit wurzelt wesentlich im christlichen Sprachumgang. Die evangelische Theologie potenziert diese Prägung: Sie ist - und versteht sich als - Text, der aus anderem Text entsteht. Dabei erhält das eigene Wort vor allem dadurch Gewicht, dass die Worte anderer als Autorität zitiert werden - Bibel, Dogma und Liturgie, Dichtung und diskursive Leitbilder. Doch die Autorisierung des eigenen durch anderen Text ist immer prekär: Die Frage, wer in wessen Namen spricht, wird uneindeutig, erkennbar daran, dass die Spuren der Autorisierung zugleich gelegt und verwischt werden. Welche Varianten von Autorisierung, je nach epochalem Widerstreit und individuellem Pathos, durch den Umgang mit Zitaten erzeugt werden, zeigt dieses Buch. Das Zitieren in der Bibel, in der Theologie und in anderen Disziplinen wird theologisch-hermeneutisch und texttheoretisch reflektiert. Eingehende Fallstudien zu den Zitierweisen von Erasmus von Rotterdam, Johann Georg Hamann und Karl Kraus markieren Paradigmatik, Probleme und auch die subversive Komik theologischer Autorisierung durch Zitate.

Christian Senkel Livres