Der Stern, das Gebet, ein Narr

Zur Dialektik der Tradition bei Benjamin, Rosenzweig und Kafka

Zur Dialektik der Tradition bei Benjamin, Rosenzweig und Kafka

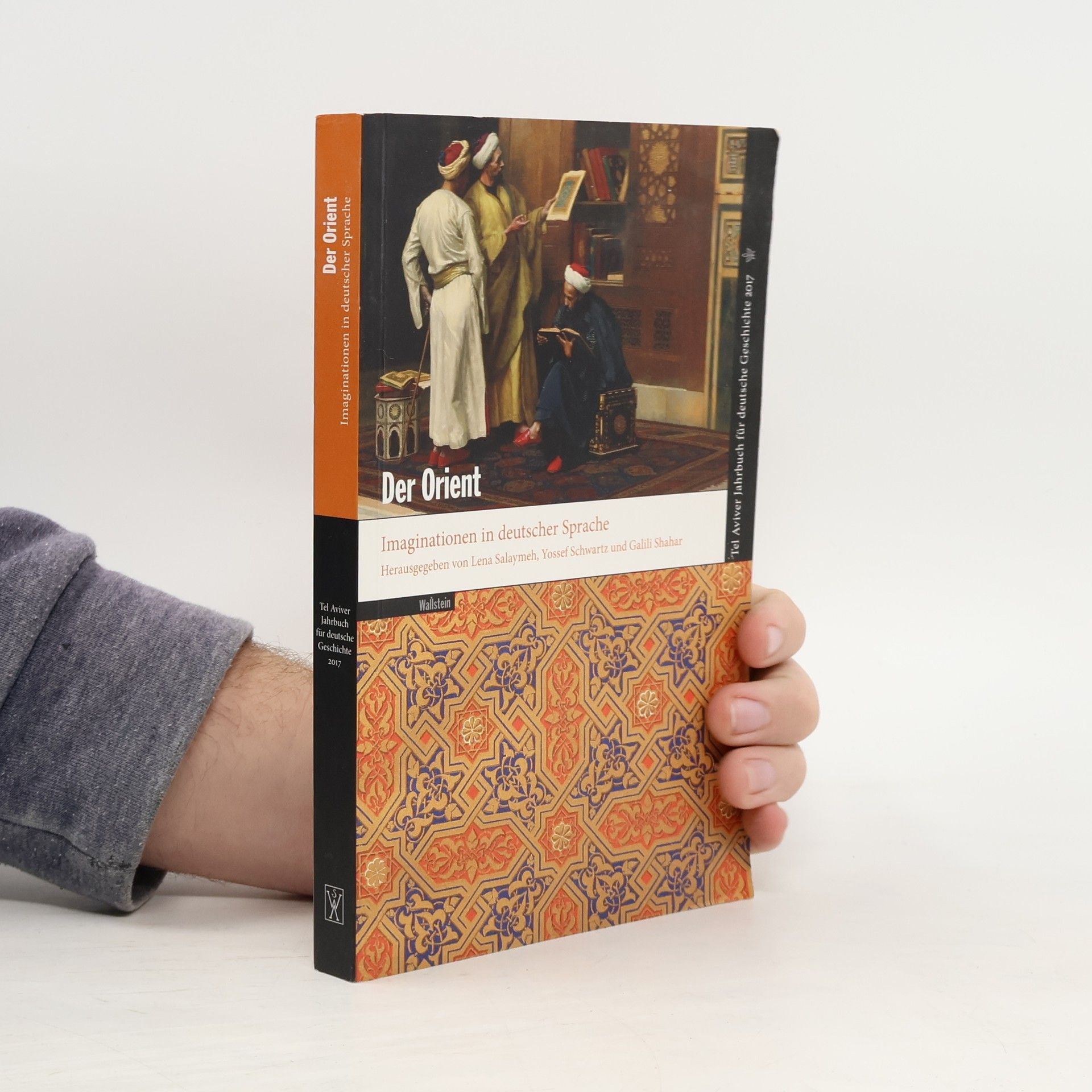

Imaginationen in deutscher Sprache

Imaginationen vom 'Anderen': deutsche Orientbilder.0Vorstellungen von Deutschland, Europa und dem Orient entstehen immer in Relation zueinander. Die Beiträger des vorliegenden Bandes untersuchen die Wechselbeziehungen zwischen Christen, Juden und Muslimen in der deutschen Kultur, wie sie sich und den anderen vorstellten ? mitunter, ohne sich je begegnet zu sein. Auf eine zeitliche Eingrenzung wurde bewusst verzichtet, denn vormoderne Orientbilder überlagern sich mit den modernen. Als besonders fruchtbar für die Untersuchung der gesellschaftlichen Imaginationen des Orient erweisen sich die Themenbereiche Nationalismus, Wissenschaften und Identität.