Laurel und Hardy, eines der bekanntesten Komiker-Duos der Filmgeschichte, erfreuten sich in Deutschland bereits früh großer Beliebtheit. Unter dem umstrittenen Künstlernamen ‘Dick und Doof’ gewannen sie während der Weimarer Republik eine beachtliche Fangemeinde. Selbst während des Naziregimes konnten sie zunächst erfolgreich bleiben, bis ein Importverbot amerikanischer Filme 1938 ihre Erfolge vorübergehend stoppte. Nach dem Krieg knüpften sie jedoch schnell wieder an ihre Erfolge an. Apings akribische Forschungsarbeit stützt sich auf zahlreiche Quellen wie Zensurkarten, zeitgenössische Filmkritiken, Original-Werbematerial und Berichte von Zeitzeugen. Er räumt mit hartnäckigen Legenden auf, etwa dem nie stattgefundenen Deutschlandbesuch des Duos, und korrigiert falsche Einträge in Filmografien. Das Buch dokumentiert alle Kurz- und Langfilmfassungen sowie Trailer und Filmausschnitte, die im deutschen Kino und Fernsehen zu sehen waren. Eine umfassende digitale Filmografie wird zusätzlich angeboten, wodurch das Werk eine bedeutende Forschungsleistung darstellt und eine Lücke in der deutschen Laurel-und-Hardy-Forschung schließt.

Norbert Aping Livres

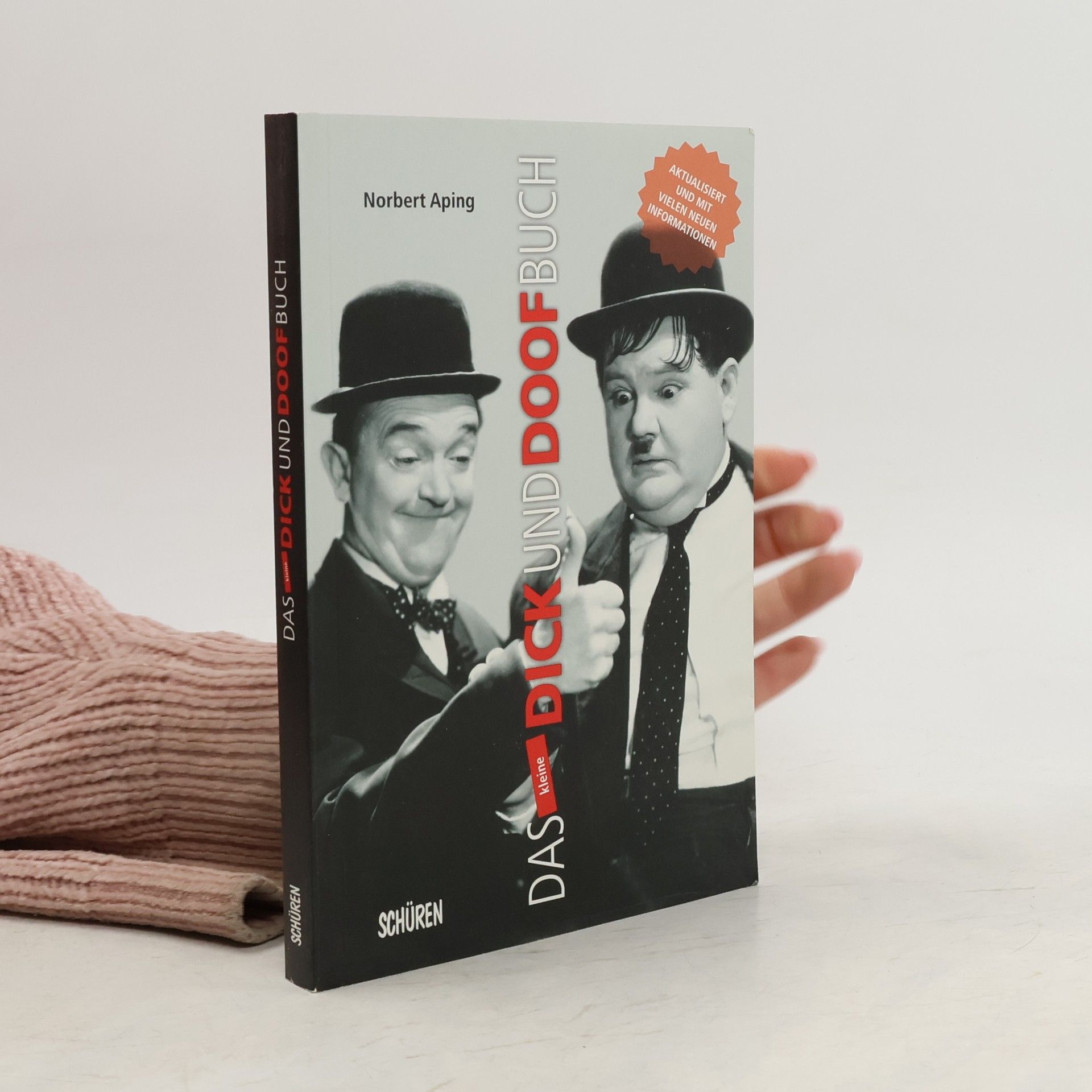

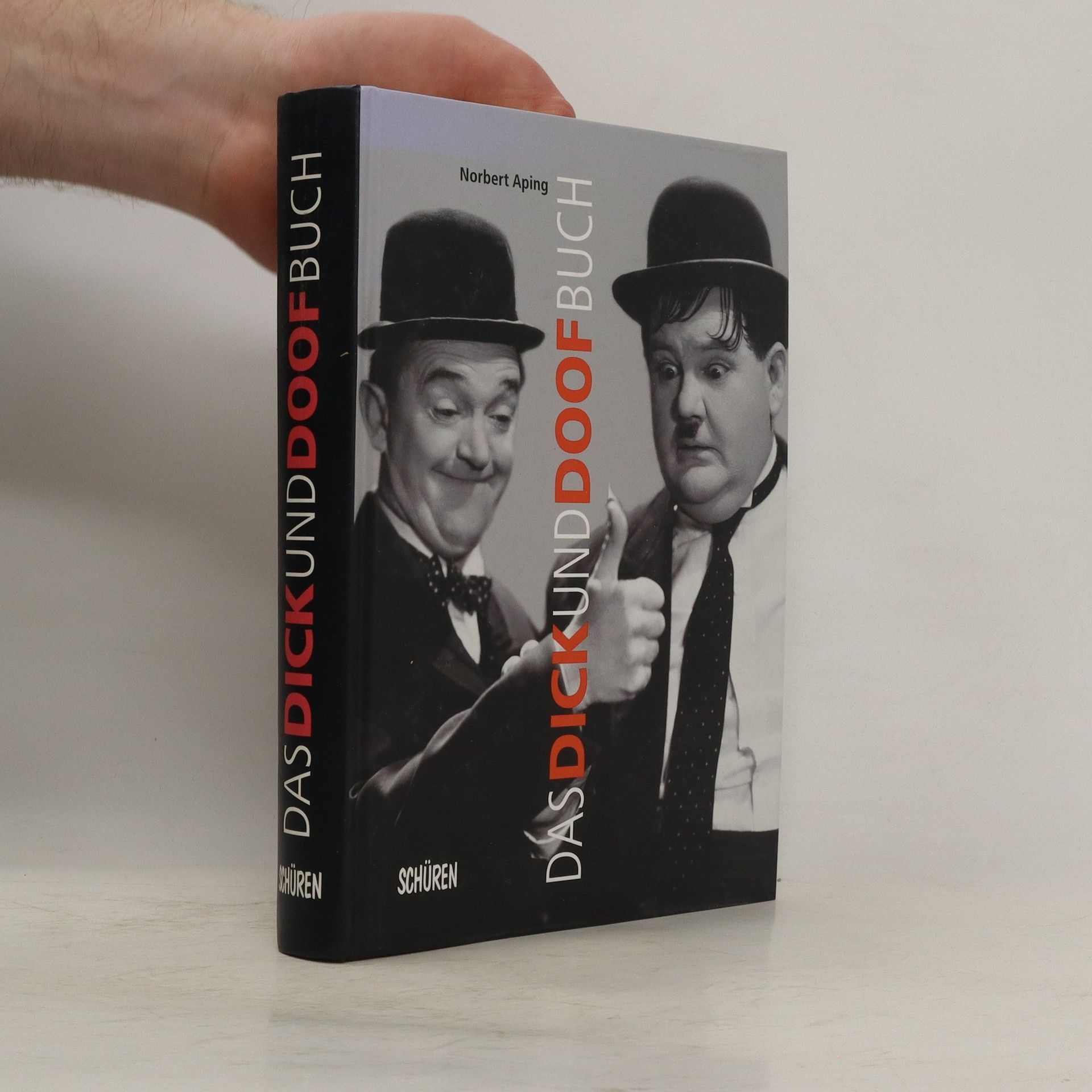

Norbert Aping beleuchtet in der aktualisierten Taschenbuchfassung von „Das Dick & Doof Buch“ die Geschichte der Rezeption von Laurel und Hardy in Deutschland. Von den Anfängen in den 1920er-Jahren über den Erfolg ihrer Langfilme bis zur Vermarktung im Fernsehen und auf DVD wird ihre Popularität umfassend dargestellt. Ein Quellenverzeichnis und eine Filmografie ergänzen das Werk.

Es darf gelacht werden: von Männern ohne Nerven und Vätern der Klamotte

Lexikon der deutschen TV-Slapstickserien Ost und West

- 431pages

- 16 heures de lecture

Viele erinnern sich aus ihrer Jugend an die Slapstick-Serien im Vorabendprogramm, die bis Ende der 1990er Jahre regelmäßig ausgestrahlt wurden. Veröffentlichungen über die Geschichte des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR sowie über TV-Serien haben sich jedoch kaum mit diesen Serien befasst. Diese Arbeit schließt diese Lücke in der deutschen Fernsehgeschichte. In lexikalischer Form werden die Serien, ihre Resonanzen, Hintergründe und Macher vorgestellt, ebenso die bekannten und weniger bekannten Komiker der verwendeten Originalfilme. Die Serien werden auch in den Kontext der Fernsehpolitik des Kalten Krieges gestellt, als man befürchtete, das Fernsehen könne die Zuschauer des jeweils anderen deutschen Staates beeinflussen. Das DDR-Fernsehen reagierte auf bundesdeutsche Slapstick-Serien mit eigenen Formaten, deren Anzahl jedoch hinter dem bundesdeutschen Volumen zurückblieb. Pionier der Slapstick-Serien im deutschen Fernsehen ist Werner Schwier, der von 1961 bis 1965 etwa 50 Folgen der Serie „Es darf gelacht werden“ im Abendprogramm der ARD präsentierte. Heute existieren davon nur noch zwei unzugängliche Folgen, deren Inhalt jedoch vollständig rekonstruiert werden konnte. Gemeinsam mit dem Pianisten Konrad Elfers ließ Schwier im Fernsehstudio das Kino-Ambiente der 1910er-Jahre lebendig werden. Das DDR-Fernsehen versuchte 1965 mit der kurzlebigen Serie „Lachparade“ daran anzuknüpfen.

Das Dick-und-Doof-Buch - Aktualisiert und mit vielen neuen Informationen

- 320pages

- 12 heures de lecture

Laurel und Hardy, eines der berühmtesten Komiker-Duos der Filmgeschichte, erfreuten sich in Deutschland schon früh einer beispiellosen Popularität. Fast von Beginn an unter dem wenig schmeichelhaften und bis heute umstrittenen Künstlernamen ‹Dick und Doof› bekannt, gewannen die beiden Schauspieler hier bereits zu Zeiten der Weimarer Republik eine beachtliche Fangemeinde für sich. Selbst während des Naziregimes konnten sich die beiden Meister der Groteske zunächst weiter glänzend behaupten. Erst die seit 1936 einsetzende Einfuhrbeschränkung amerikanischer Filme nach Deutschland stoppte 1938 zeitweilig ihre deutsche Erfolgsserie, an die sie jedoch nach Kriegsende bald wieder anknüpfen konnten. In der gestrafften und aktualisierten Taschenbuchfassung seines Titels Das Dick & Doof Buch lässt Norbert Aping die Geschichte der Laurel-und-Hardy-Rezeption in Deutschland von den ersten Kurzfilmen in den 1920er-Jahren über die großen Erfolge der Langspielfilme bis hin zur Vermarktung von Laurel und Hardys Werk im Fernsehen, auf Video und auf DVD in der Gegenwart lebendig werden. Als digitalen Anhang gibt es ein Quellenverzeichnis und eine Filmografie der Teamfilme von Stan Laurel und Oliver Hardy.