Ist die Kunst frei? Wo liegen die Grenzen dieser Freiheit? Was bedeuten Schlagworte wie 'ästhetische Autonomie' bzw. 'Autonomieästhetik', die derzeit etwa in den Debatten um die so genannte 'Cancel culture' diskutiert werden? Das Buch sucht Antworten auf solche Fragen, indem es Ursprung und Geschichte des Konzepts 'ästhetische Autonomie' untersucht. Gezeigt wird, wie sich um 1800 aus vormodernen Einzelmotiven ein locker zusammenhängender Diskurs ausbildet, der sowohl 'autologische' (Genie, Werk, Form) als auch 'heterologische' Aspekte (Funktionen der Kunst) umfasst. Unter dem Eindruck des Freiheitsbegriffs formieren sich die seit der Antike bekannten Motive zu einer 'ästhetischen Reflexionsfigur', die erst im polemischen Rückblick - v.a. in der Kritischen Theorie (Adorno) - als systematische 'Autonomieästhetik' erscheint. Die Studie unternimmt auf der Grundlage des praxeologischen Ansatzes des SFB 1391 ('Andere Ästhetik') den ersten Versuch, das Konzept 'ästhetische Autonomie' historisch wie systematisch umfassend zu bestimmen. Mit ihrem interdisziplinären Ansatz wendet sie sich an Forschende in den historischen Philologien sowie in Kunst- und Musikwissenschaften, aber auch an eine interessierte Medienöffentlichkeit.

Jörg Robert Livres

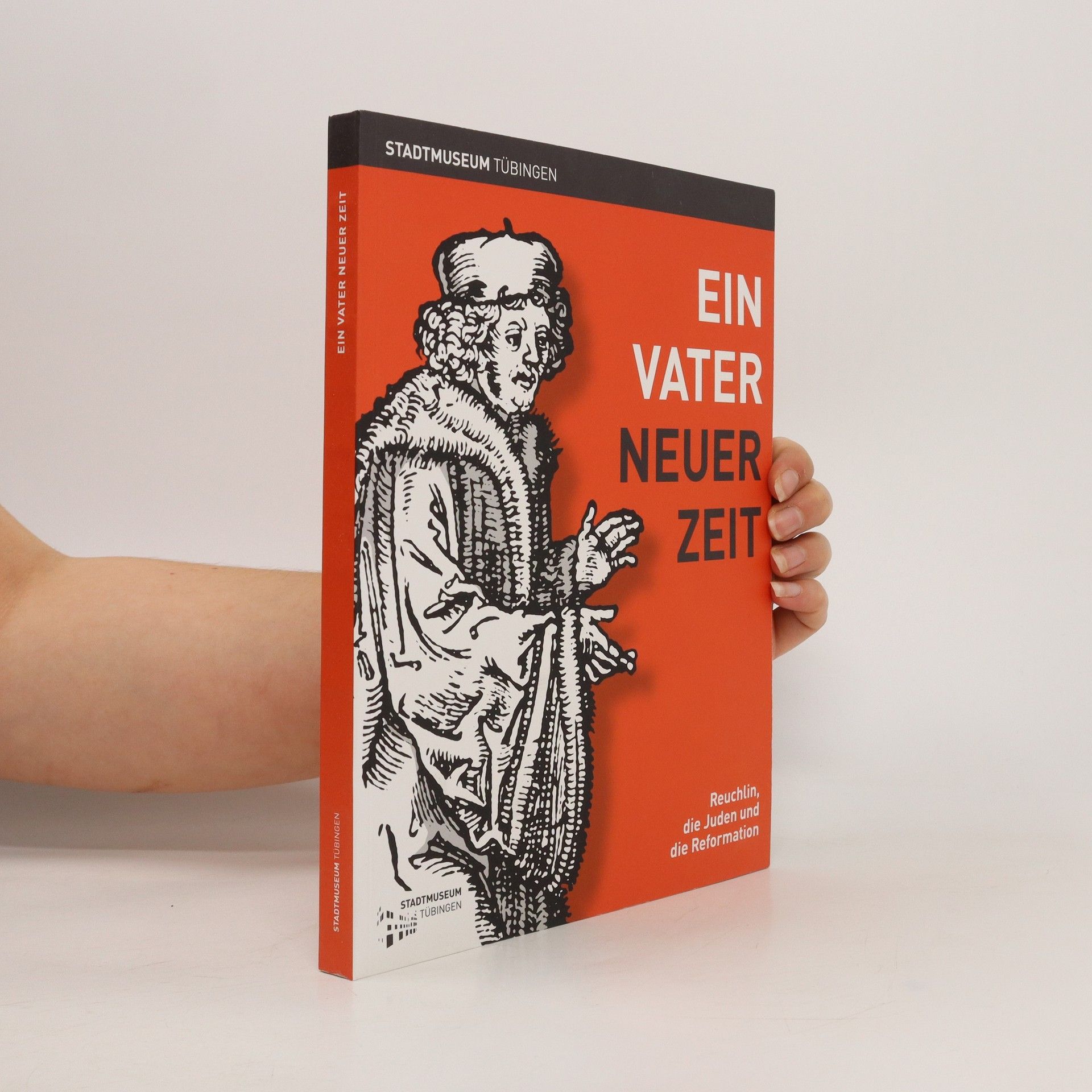

Johannes Reuchlin (1455-1522) ist eng mit Tübingen verbunden und verkörpert den inneren Zusammenhang von Renaissance und Reformation. Trotz seiner kritischen Haltung zur Reformation am Lebensende ist die Verbindung zwischen Reuchlin und Luther für Zeitgenossen besonders stark. Luther warb eindringlich um Reuchlin als Mitstreiter, und jüngere Anhänger wie Ulrich von Hutten oder Melanchthon, den Reuchlin 1518 nach Wittenberg vermittelte, zeigen diese enge Beziehung. Reuchlin leistete bedeutende Beiträge zur wissenschaftlichen Erschließung und Bewahrung der jüdischen Tradition und gilt als Wegbereiter der Toleranzrede. Dies wird besonders im Judenbücherstreit sichtbar, in dem die Frage aufkam, ob jüdische Bücher verbrannt werden sollten. Reuchlin vertrat in einem Gutachten (1510) einen klar pro-jüdischen Standpunkt, was zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Kölner Dominikanern und seiner Verurteilung durch die römische Kurie führte. Der Streit, in dem Reuchlins Augenspiegel eine zentrale Rolle spielt, entwickelte sich zu einem Medienereignis europäischen Ausmaßes, das aktuelle Medienphänomene vorwegnimmt. Katalog und Ausstellungsprojekt zielen darauf ab, Reuchlin und seine Epoche umfassend zu erschließen, wobei die Tübinger Jahre und Aktivitäten im Mittelpunkt stehen.

Phantasmagorie. Faust als Medientheater

»Faust« als Medientheater

Schwankende Gestalten: Goethes »Faust« als großes Spiel über die diabolische Macht der Illusion und die Magie der Medien. »Inkommensurabel« oder »inkalkulabel« - so nannte Goethe seine »Faust«-Dichtung, die ihn ein Leben lang begleiten sollte. In der Tat: Wie lässt sich die faszinierende Offenheit und Vielschichtigkeit seines Hauptwerkes auf einen Nenner bringen? Eine Antwort gibt Jörg Robert in seinem neuen Buch: »Faust« ist eine Reflexion auf die diabolische Magie der Medien. Nicht ohne Grund nennt Goethe den Helena-Akt von »Faust II« eine »klassisch-romantische Phantasmagorie.« »Phantasmagorie« bezeichnet um 1800 ein populäres Spektakel mit der Laterna magica. Die Zauberlaterne begegnet uns im »Faust« als Motiv, ist aber auch ein Schlüssel zu Struktur und Poetik des gesamten Werkes. »Faust« ist nicht nur nachbarockes Welttheater, sondern modernes Medientheater, das immer wieder um den Verblendungszusammenhang der Medien, die Wirkung der Illusion und die Notwendigkeit der Enttäuschung kreist. Vorgeschichte (Faustbuch, Puppenspiel) und Rezeption (z. B. im Film) unterstreichen: Kein anderer Stoff ist so fruchtbar für eine Medienliteraturgeschichte wie Faust.