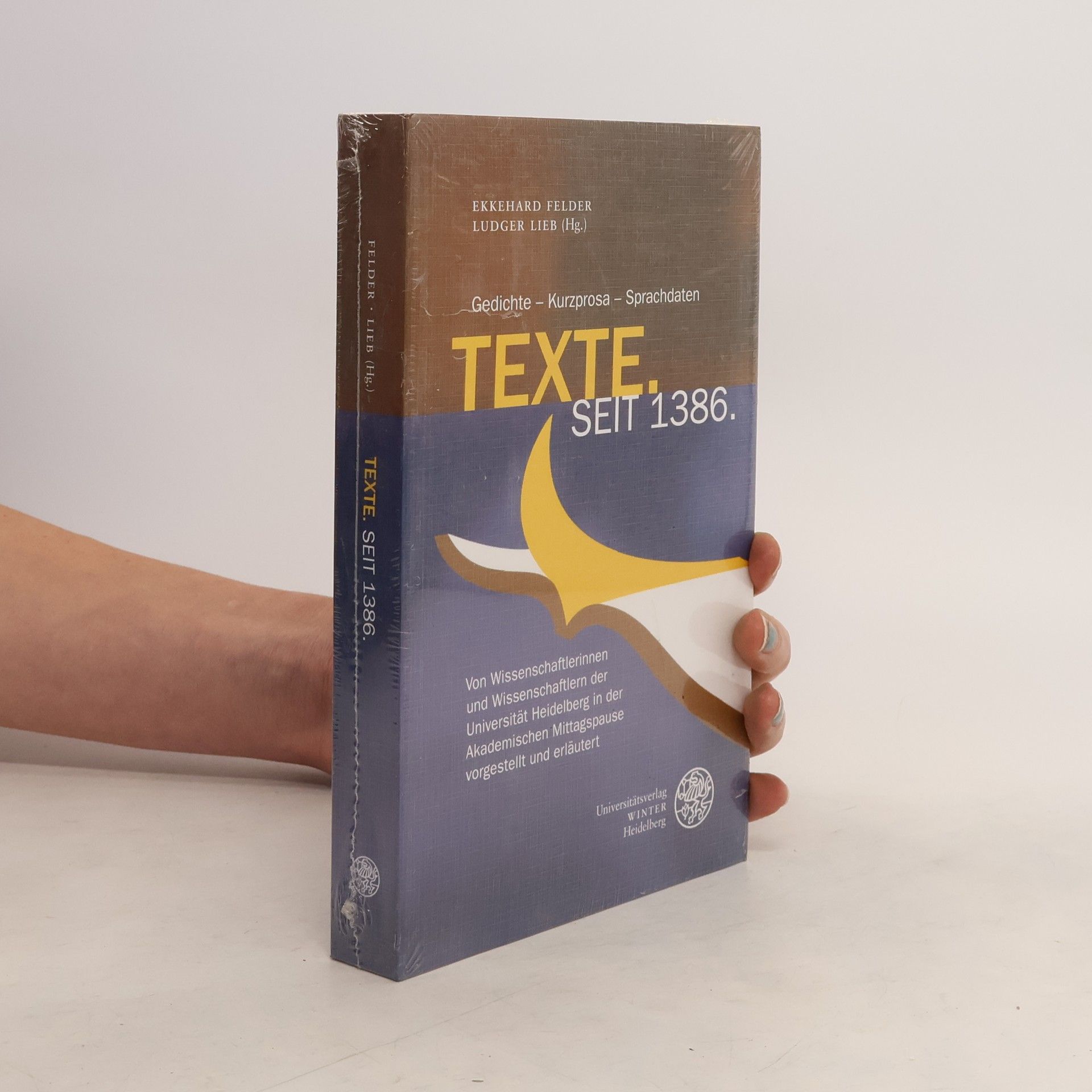

Die Sammlung „Texte. Seit 1386.“ geht auf eine gleichnamige Vortragsreihe zurück, die im Sommersemester 2013 in der Heidelberger Universitätskirche stattfand. Im Rahmen der „Akademischen Mittagspause“ präsentierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg Einblicke in ihre Forschung. Der Titel lehnt sich an den Slogan und das Gründungsjahr der Universität Heidelberg an und verweist auf die fundamentale Bedeutung von Texten für die Universität seit ihren Anfängen. Kernstück der Veranstaltung waren 20-minütige Vorträge zu unterschiedlichen Texten wie Gedichten, Minne-Liedern, Gesprächs-Transkripten, Zeitungstexten usw., die vorgelesen, gesungen oder auf Leinwand gezeigt wurden und zu Gesprächen zwischen Forschenden und dem Publikum anregen sollten. Bei der hier vorliegenden Schriftfassung der Vorträge wurde bewusst der mündliche Duktus beibehalten, um auch in der Druckform wissenschaftliche Inhalte greifbar und allgemein verständlich zu machen. Die Beiträge des Bandes bieten dem philologisch interessierten Leser inspirierende Einsichten in das Innenleben der neuphilologischen Fächervielfalt.

Ekkehard Felder Livres